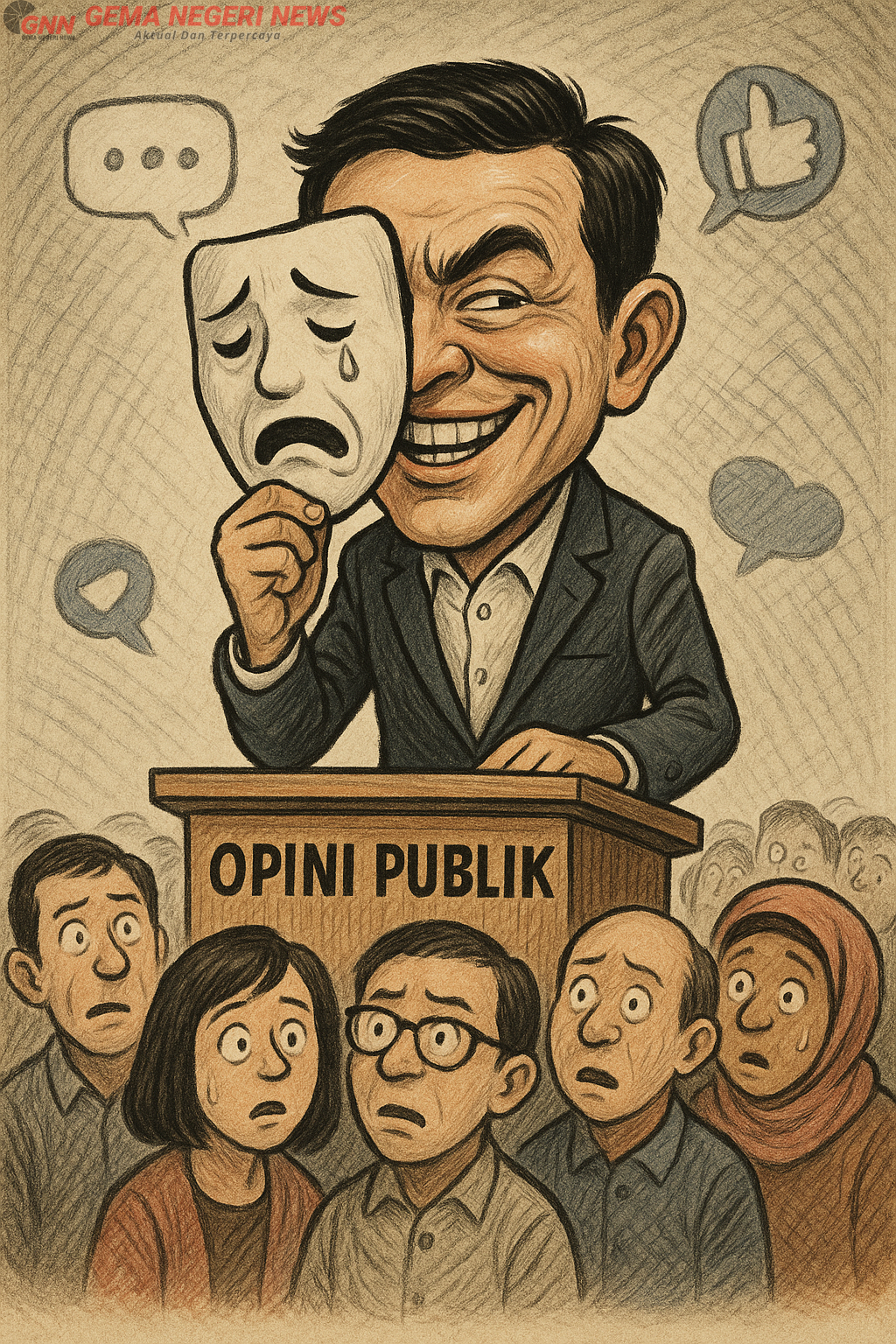

“Berlagaklah seperti korban meskipun kalian pelakunya.”

Kalimat ini terdengar kejam, tapi justru mewakili fenomena sosial yang kian meresahkan. Di tengah masyarakat yang mudah tersentuh emosi dan cepat menyimpulkan hanya dari penampilan luar, banyak pelaku penyimpangan justru tampil seolah-olah mereka adalah pihak yang paling tersakiti.

Mereka yang menyakiti orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan mencederai batin seseorang, kini pandai memainkan peran: menundukkan kepala, bersuara lirih, menulis status bernada sedih, lalu dengan cepat menggiring opini bahwa mereka “difitnah” atau “dizalimi”. Dan yang lebih miris, masyarakat sering kali percaya.

Fenomena ini bukan isapan jempol. Kita bisa melihatnya di media sosial hingga dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya, seseorang yang menyebar gosip ke seantero kampung justru merasa tertekan saat kebenaran mulai terkuak. Pelaku perundungan di sekolah atau tempat kerja mengaku hanya “bercanda”, lalu menyalahkan korban karena “tidak bisa bersosialisasi”. Bahkan di lingkungan keluarga, pelaku kekerasan verbal dan emosional bisa menyulap dirinya menjadi pihak yang “sangat sabar menghadapi pasangan atau anak yang sulit diatur”.

Semua ini menjadi mungkin karena kita hidup dalam masyarakat yang belum sepenuhnya melek literasi konflik. Kita terbiasa memihak pada siapa yang paling menyentuh, bukan siapa yang paling benar. Air mata lebih dipercaya daripada bukti. Suara tinggi lebih ditakuti daripada data.

Padahal dampaknya serius. Ketika pelaku dibiarkan menyamar sebagai korban, maka korban yang sesungguhnya kehilangan pembela. Mereka menjadi ragu untuk bersuara, takut akan dihakimi balik, dan lebih memilih diam. Akhirnya, ketidakadilan dibiarkan berulang, dibungkus dengan narasi penuh kepalsuan.

Sudah saatnya kita membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam melihat konflik sosial. Tidak semua yang bersuara lirih itu benar. Tidak semua yang terlihat tenang itu bersalah. Kita harus membiasakan diri membaca situasi dengan utuh, bukan setengah-setengah. Bertanya sebelum percaya. Menelusuri sebelum bersimpati.

Empati tidak boleh dibunuh, tetapi harus disertai dengan akal sehat. Jangan sampai simpati kita dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mencuci tangan dari kesalahan. Karena ketika pelaku merasa nyaman bersembunyi di balik jubah korban, maka korban sesungguhnya akan terus menjadi bulan-bulanan.

Mari jaga ruang sosial kita dari kebisingan narasi palsu. Jangan beri panggung pada manipulasi. Kebenaran tidak butuh drama, ia hanya butuh keberanian untuk dilihat apa adanya.

Oleh: Aldian Syahmubara